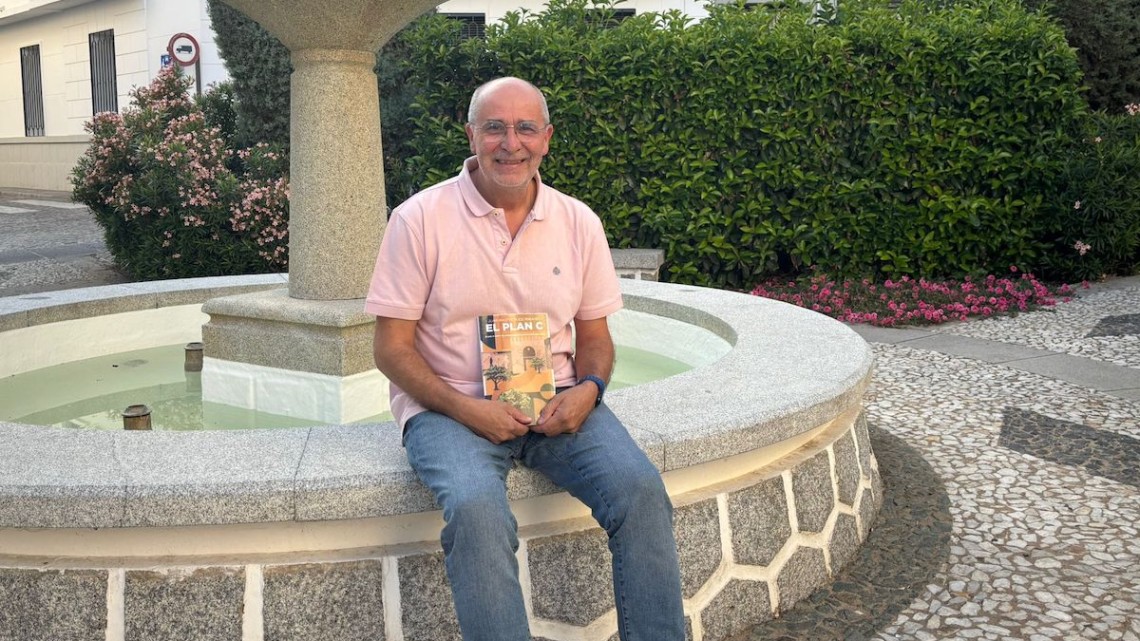

Quedamos en un lugar, pero el plan A tuvo que variar. De camino a nuestro plan B le pregunto cómo está y me responde: «Aquí, con el famoseo» (siempre con la humildad que le caracteriza). Me río porque no esperaba esa respuesta (viniendo de él) y me aclara que rehúye de todo reconocimiento público. No se lo digo, pero pienso que ojalá hubiera más gente como él salpicada por ese «famoseo» en nuestro entorno (bueno, ya se lo he dicho al escribirlo). Y lo pienso sinceramente, porque tengo la impresión de que Juan Bautista Escribano es una de esas personas que tienen cosas que decir, que contar; que miran el mundo de una manera serena, con perspectiva y justicia (igual es el cariño y la admiración que le profeso, pero lo pienso de verdad). Pero esto no va de mí, sino de su Plan C, la primera novela que ha escrito y que presenta hoy jueves en la biblioteca municipal de Pozoblanco. Me reserva una conversación antes de esa cita para hablar de un libro en el que reconozco al escritor de A Luci Naciones (todos tendemos a lo nuestro), al Juan Bautista comprometido con su mundo, con su mirada frente a la sociedad, al maestro, a la persona que analiza la realidad que le ha tocado vivir.

El plan C habla de la vida de Justo Alcudia, un hombre obligado a empezar casi de cero pasados los cuarenta años, y lo hace a través de la historia de una escalera: la que conforman sus vecinos y los personajes que se va encontrando en Córdoba y en Los Pedroches.

Pregunta: Publicó su primera novela hace unos meses, pero ahora, digamos, que es su puesta de largo. ¿Cómo se siente?

Respuesta: Está bien decir la primera, porque espero que haya una segunda. Estoy contento, en el sentido de que yo no soy escritor, y satisfecho de haber conseguido escribir esta novela y de que se haya publicado. La verdad es que me fui ilusionando a medida que escribía, y llegó un momento en el que pensé que podía emocionar también a más gente.

P: ¿Cómo llega a una editorial como Almuzara?

R: La novela transcurre en Córdoba y en Los Pedroches, así que me puse en contacto con Almuzara precisamente por eso. Les mandé el texto, pasaron varias semanas, quizá un mes, y pensé que no sería posible. Pero, sorprendentemente, al mes y medio me contestaron y me dijeron que les había gustado. Finalmente, me publicaron bajo el sello Mascarón de Proa, que está destinado a escritores noveles.

P: A los actores se les suele preguntar qué tienen de ellos sus personajes. ¿Qué tiene Justo Alcudia, protagonista de su novela, de Juan Bautista Escribano?

R: Si te dijera que Justo no tiene nada de mí, te estaría engañando, porque a un personaje solo puedo darle lo que soy; en ese sentido, tiene mucho de mí. Pero también es cierto que no soy yo: es un personaje de ficción en el que conviven muchos, no solo el protagonista, sino también otros personajes que aparecen y que a veces te superan, que son mucho más de lo que habías previsto. En ese sentido, Justo tiene cosas mías, pero obviamente se mueve en otro registro y es una persona diferente.

P: Para mí El plan C es un libro sobre la esperanza, sobre la reconstrucción, sobre las puertas abiertas que nos ofrece la vida. No sé si está de acuerdo con esa lectura.

R: Sin duda. Al final, una de las razones por las que más me animé a publicarlo fue porque me salió un libro que, digamos, es esperanzador. Tiene esa idea de que, aunque la vida no siempre se mueve por donde queremos, las personas somos capaces de rehacernos, de levantarnos, de buscar otros planes. El plan A recibe ese nombre cuando ya no sirve para nada; es decir, cuando lo llamamos A, en realidad ya pasó, y lo que toca es otro. Siempre hay esperanza: para mí es la primera herramienta para construir algo.

P: Plan A, Plan C… Me da la sensación de que surge de esa manía que tenemos de calificar y ordenar todo, cuando en realidad cada personaje capea la vida como le viene. Es decir, que es una forma de llamar a las vicisitudes de la vida.

R: Creo que esa es un poco la clave. Tenemos que situarnos: llega un momento en el que hay que decir «oye, ¿dónde estoy? Voy a empezar a construir a partir de aquí». No te puedes quedar en lo jodido que estás.

P: Esa reconstrucción de la que habla en su novela la plantea desde la concepción de que somos animales sociales, de que esa reconstrucción se hace en compañía. Y ahí aparecen una serie de personajes que engrandecen la novela.

R: Lo que nos salva, en realidad, son las personas. Una persona que vive sola no puede compartir nada, es así. El personaje se reconstruye, de alguna manera, porque está con otras personas: a unas las busca, a otras las llama y otras simplemente aparecen.

P: Sitúa a su protagonista pasados los 40. ¿Por algo en particular o es casualidad?

R: Es una edad muy crítica, y también tiene algo de broma. Parece que, si una persona llega a ese momento sin una estructura, sin una agarradera en la vida, todo se le pone mucho más difícil.

P: Sin desvelar muchos detalles, relata un viaje que es muy nuestro: el de la salida de Los Pedroches hacia Córdoba. Pero hay muchos otros caminos, y creo que en esa parte mucha gente de la comarca puede reconocerse.

R: Creo que sí. Muchas personas van a sentir ese camino, no por las circunstancias del protagonista, ni mucho menos, pero de alguna manera van a reconocer que ese camino también ha sido el suyo. Es, en el fondo, una manera de hablar de cómo afrontamos la vida y los cambios.

P: Opta por dos escenarios: Los Pedroches y, fundamentalmente, Córdoba.

R: Mira, creo que cuando somos más jóvenes pensamos que las cosas importantes suceden en Madrid, Barcelona, Venecia o Nueva York, por poner ejemplos. Y no imaginamos que una buena historia puede tener como marco una ciudad como Córdoba. Yo, que ya tengo una edad, empiezo a creerme que sí: que realmente hay cosas muy interesantes, historias extraordinarias, que suceden en Córdoba y en Los Pedroches. O en otros lugares cercanos. Por eso quería que esta novela sucediera en Córdoba. Además, también quería que el personaje hiciera ese recorrido hacia un pueblo. Creo que es importante buscar escenarios cercanos, porque en ellos hay lugares llenos de interés. Nos ocurre lo mismo con las personas: a veces pensamos que las más interesantes están lejos, y sin embargo lo sublime, lo importante, lo bonito suele estar cerca. Y, además, Córdoba es una ciudad que me encanta.

P: Le he reconocido en dos aspectos del Juan Bautista de A Luci Naciones: su compromiso con la sociedad —no se olvida, por ejemplo, de Gaza— y también que es un escritor muy dado a las acotaciones.

R: No sé si es un vicio o una virtud, pero es mi estilo y mi forma de escribir. Es mi manera de hacer cómplice continuamente al lector de lo que voy poniendo. Es una forma de decir: «te cuento esto y, además, pienso esto otro». Creo que muchas veces hay que dar explicaciones. Siempre digo que si don Antonio Machado tuvo que matizar aquello de «yo soy, en el buen sentido de la palabra, bueno», imagínate lo que tendremos que matizar los demás.

P: Hay referencias filosóficas, literarias, cinematográficas… pero me quedo con las musicales, porque son muy reconocibles, casi de ponerte a cantarlas mientras lees. De esas que, quizá, nunca admitiríamos que escuchamos, más por la opinión de los demás que por gusto propio.

R: Sí, porque la música se acopla a los gustos de los protagonistas. Y también creo que hay topicazos que a veces conviene reinventar. Hay canciones muy cotidianas, de andar por casa, que tienen mucha más enjundia de lo que parece. Yo ya soy muy viejo y cada vez me importa menos lo que digan los demás sobre ciertos gustos. Lo de las referencias literarias es cierto: El Conde de Montecristo tenía que aparecer porque es una novela que me encanta. Y esas referencias, quizá, se intensifican en el primer capítulo, que es el más duro de leer.

P: El protagonista arranca y termina diciendo que no tiene necesidad de escribir. Pero me da la sensación de que usted sí la tiene.

R: Me gusta escribir, me gusta leer, y siempre me lo he pasado bien escribiendo. Es cierto que uno dice: «lo hago porque me gusta, no porque lo necesite». Pero luego pasan cinco días sin escribir y te das cuenta de que lo necesitas. Parece que la palabra necesitar es algo muy dramático, pero muchas veces se trata de algo que no se puede medir ni tocar.

Dejamos a Justo aparcado para conversar también sobre el proceso de la escritura, de la autoedición y de la importancia de confiar en gente que sabe más en otros campos para dar forma a un libro cuidado, con una portada llamativa que invita a su lectura. Juan Bautista Escribano deja claro que hay que aparcar la «anarquía» si uno quiere lanzarse a la aventura de escribir: «hay que ponerse todos los días, porque hay personajes con los que se mantienen conversaciones que no pueden quedarse a medias ni retomarse en otro momento, porque se pierde el hilo».

Esas conversaciones dieron como fruto un libro con una mirada optimista, incluso en un mundo que parece empeñado en lo contrario. «En los agradecimientos nombro a mis nietas, porque pienso que a esa generación o les damos algo ahora o callamos para siempre. Yo quiero decirles que un mundo así es posible. Es verdad que estamos en un tiempo que crea desesperanza y desánimo, pero hay que pensar que es posible».

Y con esas palabras se termina un café que ha sido, más que una entrevista, una conversación. Sería injusto acabarla sin hacer referencia, como ha repetido varias veces el propio escritor, al acto en el que hoy se presenta El plan C: una puesta de largo que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Pozoblanco (jueves, 2 de octubre, a las 21:00 horas), donde Juan Bautista Escribano compartirá con los asistentes los entresijos de Justo Alcudia y de todo su universo.

No hay comentarios